Was ist graue Energie - und warum sollte sie Ihnen etwas angehen?

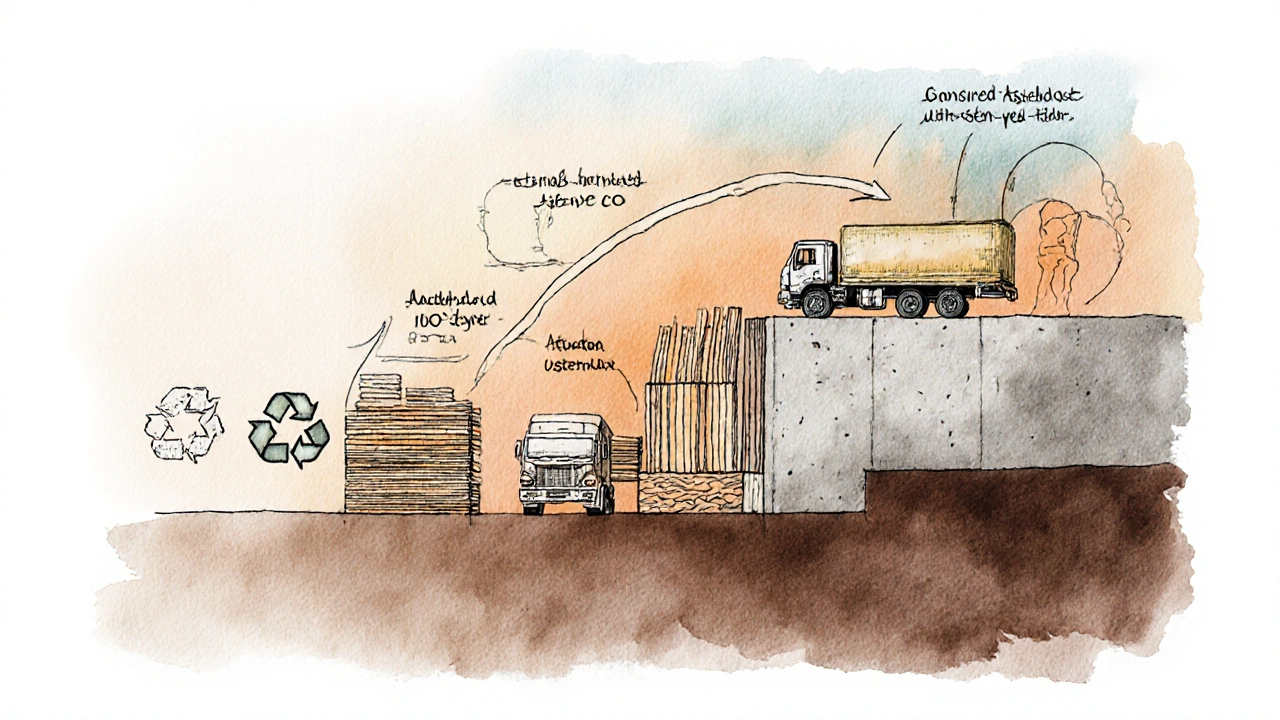

Wenn Sie ein Haus sanieren oder neu bauen, denken Sie wahrscheinlich zuerst an die Heizkosten. Wie gut gedämmt ist die Wand? Wie effizient ist die neue Heizung? Das ist wichtig - aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die graue Energie - also die Energie, die verbraucht wird, um Baumaterialien zu gewinnen, herzustellen, zu transportieren und einzubauen - macht heute bis zu 40 Prozent der gesamten CO2-Bilanz eines Gebäudes aus. Bei Passivhäusern ist es sogar die Hälfte. Und das wird in den nächsten Jahren noch wichtiger.

Warum? Weil moderne Gebäude immer besser gedämmt sind, immer weniger Heizenergie brauchen. Der Betrieb wird sauberer. Aber die Energie, die schon vor dem ersten Heiztag in den Wänden steckt, bleibt. Und die kommt meist aus fossilen Quellen: Beton, Stahl, Kunststoffdämmungen. Diese Materialien sind energieintensiv. Wer jetzt nur auf den Heizverbrauch schaut, baut ein Haus, das im Betrieb gut ist - aber von Anfang an eine hohe Klimaschuldenlast hat.

Wie viel Energie steckt wirklich in Ihren Wänden?

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Für einen Quadratmeter Wohnfläche entstehen bei typischen Neubauten zwischen 10 und 16 Kilogramm CO2-Äquivalenten nur durch die Materialien. Das ist so viel, wie ein durchschnittlicher Deutscher in zwei bis drei Wochen durch Autofahren oder Heizen ausstößt - und das nur für die Wände, Decken und Fundamente.

Die Unterschiede zwischen Materialien sind riesig. Beton braucht etwa 0,3 bis 0,5 Kilowattstunden Primärenergie pro Kilogramm. Stahl? 6 bis 10 kWh/kg. Das ist mehr als zwanzigmal so viel wie Holz, das nur 0,1 bis 0,3 kWh/kg verbraucht. Ein Kubikmeter Holz speichert außerdem eine Tonne CO2 - es ist also nicht nur energiearm, sondern ein Kohlenstoffspeicher. Holzbauweisen benötigen im Vergleich zu massiven Betonwänden bis zu 40 Prozent weniger graue Energie - selbst bei gleicher Dämmstärke.

Und was ist mit Dämmstoffen? Polyurethan oder Polystyrol haben eine hohe graue Energie, weil sie aus Erdöl hergestellt werden. Lehm, Holzfaser, Hanf oder Zellulose dagegen sind nachwachsend, haben niedrige Werte und sind oft recycelbar. Ein Lehmputz spart bis zu 60 Prozent graue Energie gegenüber einem herkömmlichen Zementputz - und das, obwohl er etwas mehr Arbeit braucht.

Warum Holz nicht immer die Lösung ist - und wann Stahl trotzdem sinnvoll sein kann

Es ist verlockend, einfach nur Holz zu wählen. Aber es ist nicht immer die beste Lösung. Holz hat Nachteile: weniger Schallschutz, höhere Brandanfälligkeit. Um das auszugleichen, braucht man oft zusätzliche Schichten - Brandschutzplatten, Dämmschichten, Feuchteschutz. Jede zusätzliche Schicht bringt mehr graue Energie mit sich.

Manchmal ist Stahlbeton trotz hoher grauer Energie die bessere Wahl. Wenn ein Gebäude 100 Jahre halten soll - und nicht nur 30 -, dann lohnt sich die höhere Anfangsbelastung. Ein massives Gebäude braucht weniger Wartung, weniger Austausch, weniger Neubau in der Zukunft. Das senkt die Gesamtbilanz über die Lebensdauer. Die entscheidende Frage ist nicht: „Welches Material hat die niedrigste graue Energie?“, sondern: „Welches Material bringt die beste Gesamtbilanz über die Lebenszeit?“

Ein Beispiel: Ein Holzhaus mit einer Lebensdauer von 50 Jahren und 100 kg CO2-Äqv. grauer Energie ist ökologisch besser als ein Betonhaus mit 200 kg CO2-Äqv. und 100 Jahren Lebensdauer? Nicht unbedingt. Wenn das Betonhaus 100 Jahre hält und kein Austausch nötig ist, während das Holzhaus nach 50 Jahren komplett saniert werden muss, dann hat das Betonhaus langfristig die bessere Bilanz. Dauerhaftigkeit ist ein Schlüsselkriterium - aber nur, wenn sie wirklich nötig ist.

Was Sie beim Materialkauf wirklich beachten müssen

Die Wahl der Materialien ist kein Zufall. Sie braucht Planung. Hier sind drei konkrete Schritte, die jeder Sanierer oder Neubauer umsetzen kann:

- Optimieren Sie die Konstruktion: Weniger Material = weniger graue Energie. Verdichteter Bau, kompakte Form, weniger Erdbewegung - das reduziert den Rohstoffbedarf von Anfang an.

- Fokussieren Sie sich auf die Primärkonstruktion: Wand, Decke, Boden, Dachtragwerk - das sind die größten Energieverbraucher. Hier lohnt sich der Wechsel zu Holz oder Leichtbeton. Bei der Außenwand: Holzrahmenbau mit Holzfaserdämmung ist oft die beste Kombination.

- Wählen Sie regionale und nachwachsende Rohstoffe: Ein Holzbalken aus dem Schwarzwald hat eine viel niedrigere graue Energie als einer aus Skandinavien - wegen des Transports. Holzfaserdämmung aus der Region spart bis zu 35 Prozent CO2 gegenüber importierter Polystyrol-Dämmung.

Ein Bauherr aus Baden-Württemberg hat durch regionales Holz und Lehmputz seine graue Energie um 35 Prozent gesenkt. Der Nachteil? Die Baukosten stiegen um 8 bis 12 Prozent. Aber: Die langfristigen Kosten sanken - weil das Haus weniger Wartung braucht, besser atmet und länger hält.

Wie Sie die graue Energie messen - und wer Ihnen hilft

Die Berechnung der grauen Energie ist komplex. Es geht nicht nur um das Materialgewicht, sondern auch um Transportwege, Herstellungsverfahren, Recyclingfähigkeit und Lebensdauer. Viele Planer machen das nur grob - oder gar nicht.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat einen kostenlosen Online-Rechner veröffentlicht, der die graue Energie von Baustoffen anhand von Datenbanken berechnet. Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FIW) in München hat eine Datenbank mit über 1.200 Baustoffen veröffentlicht - monatlich aktualisiert. Diese Daten sind die Grundlage für eine echte Ökobilanz.

Architekten und Bauplaner, die seriös arbeiten, nutzen diese Tools. Wenn Ihr Planer sagt: „Wir bauen nach Gefühl“, dann ist das kein Grund zur Beruhigung. Fragen Sie: „Welche Datenbasis nutzen Sie für die Materialwahl?“ Wenn er keine Antwort hat, suchen Sie sich jemand anderen.

Was sich 2025 ändert - und warum Sie jetzt handeln sollten

Die Politik zieht nach. Seit 2023 berücksichtigt die KfW bei ihren Förderprogrammen die graue Energie. Projekte mit nachweislich niedriger grauer Energie bekommen bis zu 5 Prozent höhere Förderung. Das ist kein Bonus - das ist ein Anreiz. Und ab 2024 müssen alle öffentlichen Gebäude über 1.000 Quadratmeter einen Nachweis über ihre graue Energie vorlegen. Das wird sich schnell auf den privaten Markt übertragen.

Die DGNB, die deutsche Zertifizierung für nachhaltiges Bauen, verlangt heute bei 68 Prozent der Architekturbüros einen ökologischen Nachweis - das ist ein Anstieg von 40 Prozent in nur zwei Jahren. Die neue Bewertungsmethode BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) macht graue Energie ab 2025 verpflichtend. Wer jetzt nicht umdenkt, wird später teurer und schwerer finanzierbar.

Der Markt reagiert bereits: Der Anteil von Holzbauweisen im deutschen Neubau ist von 12,7 Prozent im Jahr 2018 auf 16,4 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Die Branche für baubiologische Materialien wächst jährlich um 8,3 Prozent. Es wird nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich attraktiver, Materialien klug zu wählen.

Was Sie jetzt tun können - ein praktischer Check

Sie planen eine Sanierung oder einen Neubau? Dann machen Sie das hier:

- Prüfen Sie die Primärkonstruktion: Kann die Wand aus Holz statt Beton gebaut werden? Ist ein Leichtbau möglich?

- Vermeiden Sie Kunststoffdämmungen: Testen Sie Holzfaser, Hanf, Zellulose oder Kork. Sie sind oft günstiger in der Gesamtbilanz.

- Wählen Sie regionale Lieferanten: Fragen Sie nach dem Transportweg. Ein Stein aus 200 km Entfernung hat mehr graue Energie als ein Holzbalken aus 50 km.

- Recherchieren Sie die Lebensdauer: Ist das Material leicht zu ersetzen? Oder wird es für 100 Jahre eingebaut? Beides hat Vor- und Nachteile.

- Frage den Planer: „Welche Ökobilanz haben Sie für die ausgewählten Materialien berechnet?“ Wenn er keine Antwort hat, suchen Sie sich einen anderen.

Die graue Energie ist kein Nebenschauplatz. Sie ist der Schlüssel zu einem echten Klimaschutz im Bauwesen. Wer heute nur an Heizkosten denkt, baut ein Haus für die Vergangenheit. Wer Materialien klug wählt, baut für die Zukunft - und spart langfristig Geld, Energie und CO2.

Stian Bjelland

Nov 10, 2025 AT 17:17Ich find's krass, wie viele Leute immer noch nur an Heizkosten denken. Die graue Energie ist der unsichtbare Klimakiller, den keiner sieht, bis es zu spät ist. Wir bauen wie in den 80ern, obwohl die Daten vorliegen.

Sarah Mertes

Nov 12, 2025 AT 07:51OMG!! Ich hab grad mein Dachgeschoss saniert und dachte, Holzfaser ist teuer… aber jetzt check ich’s: die 12% mehr Kosten sind ein Investment, nicht eine Belastung!! Lehmputz riecht nach Heimat und speichert CO2!! 🙌🌱 #klimaschutz #bauwende

Sonja Duran

Nov 12, 2025 AT 13:14Die Aussage, dass Holz 40 Prozent weniger graue Energie verbraucht, ist irreführend. Es wird nicht berücksichtigt, dass Holz in vielen Fällen mit chemischen Behandlungen, Brandschutzplatten und Feuchteschutzlagen nachgerüstet werden muss, was die Bilanz wieder nach oben treibt. Die Quellenangaben sind unzureichend.

Wibke Schneider

Nov 13, 2025 AT 08:01Die Daten des BBSR und der FIW sind unverzichtbar. Jeder, der in der Bauwirtschaft tätig ist, sollte diese Ressourcen nutzen. Es ist nicht nur eine ökologische Verantwortung, sondern auch eine professionelle Pflicht, fundierte Entscheidungen zu treffen.

christoph reif

Nov 14, 2025 AT 04:23Weniger Material = weniger Probleme. Einfach machen. Holzrahmen mit Holzfaser. Punkt.

Agnes Pauline Pielka

Nov 14, 2025 AT 18:16Ich frage mich, ob die Förderung durch die KfW tatsächlich gerecht verteilt wird. Wer kann sich eine umfassende Ökobilanz leisten, wenn er kein Architektenbüro hat? Ist das nicht eine soziale Schieflage?

Yanick Iseli

Nov 15, 2025 AT 13:29In der Schweiz wird dies seit Jahren standardmäßig berücksichtigt. Es ist nicht neu. Es ist nur in Deutschland noch nicht angekommen. Die Politik hinkt hinterher.

Markus Rönnholm

Nov 16, 2025 AT 01:29Wenn man jetzt nicht umdenkt, wird man in 10 Jahren als Architekt nicht mehr arbeiten können. Die Zukunft ist nachhaltig. Punkt. Wer nicht mitgeht, bleibt auf den Kosten sitzen.

Patrick Carmichael

Nov 17, 2025 AT 13:59Der Vergleich zwischen 50- und 100-jähriger Lebensdauer ist mathematisch korrekt, aber praktisch irrelevant. Die meisten Gebäude werden nach 40 Jahren verkauft oder abgerissen. Langfristige Bilanzen sind ein Luxus, den sich nur wenige leisten können.

Achim Hartmann

Nov 18, 2025 AT 13:23Ja gut, aber ist das nicht alles nur für Leute mit Geld? Ich will doch nur mein Dach reparieren, nicht eine Doktorarbeit schreiben. 😅

Patrick Mortara

Nov 20, 2025 AT 04:12Holz ist nicht die Lösung. Beton ist. Dauerhaft. Einfach. Punkt.

Walter Mann

Nov 22, 2025 AT 02:30Die Aussage, dass regionale Materialien 35 Prozent CO2 sparen, basiert auf unveröffentlichten Annahmen über Transportdistanzen. Die tatsächlichen Daten zeigen eine Abweichung von ±12 Prozent. Diese Zahlen sind irreführend und werden in der Fachwelt nicht akzeptiert.

Tobias Schmidt

Nov 22, 2025 AT 21:29Wir bauen heute für die Zukunft, aber die Zukunft wird von Ausländern bewohnt. Warum sollen wir unsere Ressourcen für die EU verschwenden, wenn die deutschen Familien längst in die Altbauwohnungen zurückkehren? Die graue Energie ist ein Importproblem, kein deutsches.