Wenn du mehr Platz unter dem Dach willst, ohne das Haus zu erweitern, ist eine Dachgaube die effizienteste Lösung. Aber bevor du mit dem Bau beginnst, musst du drei Dinge verstehen: Statik, Genehmigung und Kosten. Viele Bauherren unterschätzen, wie komplex das Projekt wirklich ist. Ein falscher Schritt kann zu teuren Nachbesserungen, Baustopp oder sogar Sicherheitsrisiken führen.

Warum eine Dachgaube? Mehr Raum, mehr Licht, mehr Wert

Dachgauben schaffen bis zu 30 Prozent mehr nutzbaren Wohnraum unter dem Dach. Das ist kein theoretischer Vorteil - es ist messbar. Eine Studie von Haus.de mit 150 realisierten Projekten zeigt, dass Räume mit Gaube bis zu 40 Prozent mehr Tageslicht erhalten als ohne. Das macht den Raum nicht nur größer, sondern auch wohnlicher. Die natürliche Beleuchtung reduziert den Bedarf an künstlichem Licht und wirkt sich positiv auf die Stimmung aus.

Und es geht nicht nur um Komfort. Eine gut geplante Gaube erhöht den Wert deines Hauses. Im Vergleich zu einem einfachen Dachausbau ohne Gaube ist der Aufpreis zwar höher, aber die Rendite auf den investierten Euro ist deutlich besser. Besonders in Städten mit Wohnraumknappheit ist ein gut ausgebauter Dachgeschossbereich ein Verkaufsargument.

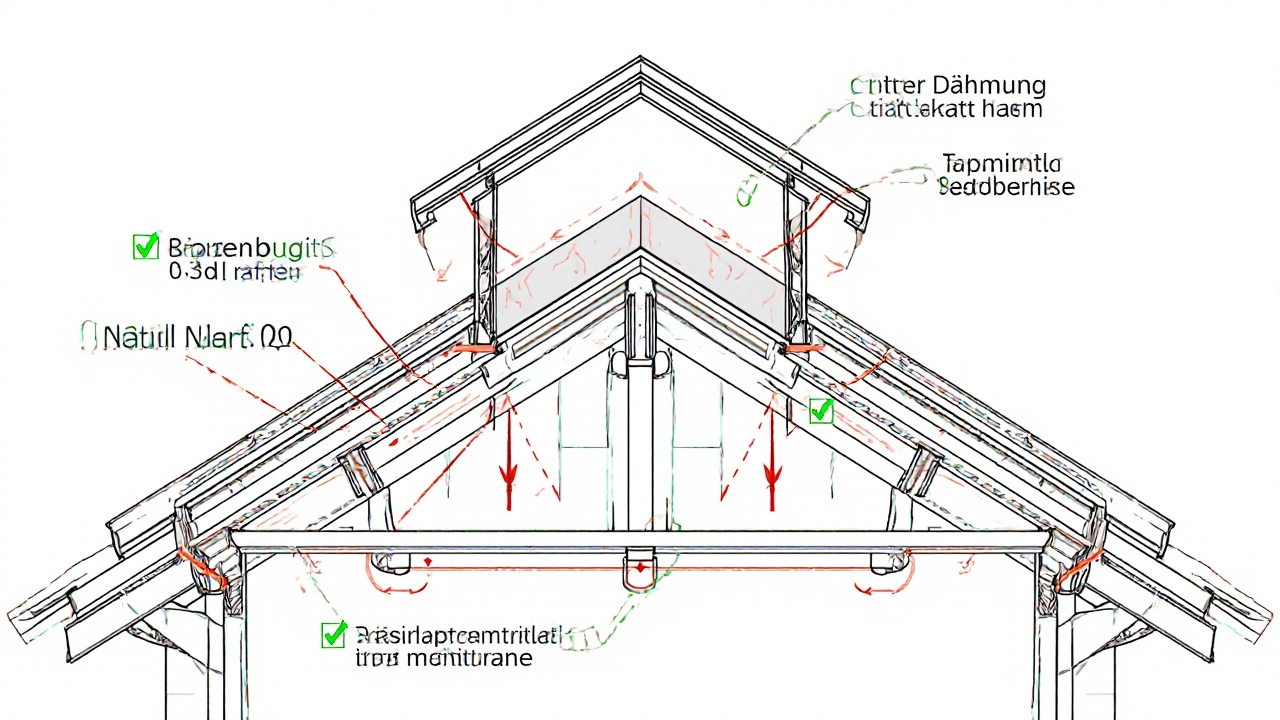

Statik: Das unsichtbare Fundament deiner Gaube

Die größte Gefahr bei Dachgauben liegt nicht in der Optik, sondern in der Statik. Eine Gaube ist bis zu 25 Prozent schwerer als die ursprüngliche Dachkonstruktion. Die Sparren, die früher nur das Gewicht der Dachdeckung trugen, müssen jetzt auch das Gewicht der Gaubenwände, des Daches, der Isolierung und später der Möbel tragen.

Ein Statiker prüft, ob die bestehende Konstruktion das aushält. Laut ESTATIKA waren bei 68 Prozent der von ihnen geprüften Gauben die Sparren zu schwach. Das ist kein Ausnahmefall - das ist die Regel. Wer das ignoriert, riskiert langfristige Schäden: Risse in den Wänden, durchhängende Decken, sogar ein Einsturz in extremen Fällen.

Bei kleinen Gauben (bis 1,5 m x 1,8 m) akzeptieren viele Bauämter eine Bemessung durch einen Zimmerermeister. Das spart Zeit und Geld. Aber ab einer gewissen Größe - oder wenn das Dach bereits älter ist - ist ein qualifizierter Statiker Pflicht. Die Prüfung kostet zwischen 350 und 700 Euro, ist aber die beste Investition, die du tätigst.

Wichtig: Die Statik muss vor der Genehmigungsantragstellung abgeschlossen sein. Sonst wartest du monatelang auf eine Genehmigung - und musst dann alles neu einreichen, wenn die Statik nicht passt.

Genehmigung: Wo du sie brauchst, wo du sie nicht brauchst

In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Dachgauben Pflicht. Das liegt am Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der Veränderung der äußeren Gebäudehülle. Die Gaube verändert das Dachprofil, beeinflusst die Energiebilanz und kann den Charakter der Straßensilhouette verändern.

Aber es gibt Ausnahmen. In Bayern soll ab 2025 eine Genehmigungsfreiheit für Dachgauben gelten - vorausgesetzt, sie erfüllen bestimmte Größen- und Abstandsregeln. Das ist eine der größten Änderungen in der Dachsanierungspolitik der letzten Jahre.

In Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Berlin hingegen ist die Genehmigungspflicht streng. Du musst einen Bauantrag stellen, mit Bauplänen, Statiknachweisen und Energieberechnungen. Die Bearbeitungszeit beträgt durchschnittlich 7,2 Wochen. Ein Nutzer aus NRW berichtete, dass seine Gaube trotz vollständiger Unterlagen vier Monate auf Genehmigung wartete - weil die Behörde nachbessern wollte.

Was du brauchst: Detaillierte Baupläne, statische Berechnungen, Energieausweis-Updates und oft auch eine Zustimmung der Nachbarn, wenn die Gaube an der Grenze liegt. In manchen Altbauvierteln gibt es sogar Denkmalschutzauflagen - da musst du die Form der Gaube genau an die ursprüngliche Architektur anpassen.

Kosten: Was du wirklich bezahlst - nicht nur das Angebot

Ein typisches Angebot für eine Dachgaube liegt zwischen 2.300 und 2.800 Euro pro Quadratmeter. Das klingt nach einem klaren Preis. Aber das ist nur der Anfang.

Die durchschnittlichen Kosten für eine Standardgaube (1,2 m x 1,8 m) stiegen von 7.200 Euro im Jahr 2021 auf 9.300 Euro im Jahr 2023. Warum? Materialpreise, Energiekosten und höhere Anforderungen an die Dämmung. Seit 2024 gilt ein neuer U-Wert von 0,20 W/(m²K) für neue Gauben - das bedeutet dickere, teurere Dämmung.

Dazu kommen versteckte Kosten:

- Entsorgung: Alte Dachziegel, Holzreste, Isolierung - das kostet durchschnittlich 380 Euro mehr als kalkuliert.

- Statikprüfung: 350-700 Euro, aber unverzichtbar.

- Genehmigungsgebühren: Je nach Gemeinde 500-1.500 Euro.

- Wärmebrücken-Vermeidung: Eine falsch installierte Dämmung kostet später mehr in Heizkosten als die Nachbesserung.

61 Prozent der Bauherren in einer Umfrage des Deutschen Handwerksblatts gaben an, dass ihre Kosten um mindestens 15 Prozent über dem ursprünglichen Angebot lagen. Der Grund: ungenaue Kalkulationen, fehlende Puffer für unvorhergesehene Arbeiten, oder unerwartete Bauschäden.

Dachgauben-Typen: Welche passt zu deinem Haus?

Nicht jede Gaube passt zu jedem Dach. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der Architektur und den baulichen Voraussetzungen ab.

- Schleppgaube: Die beliebteste Variante. Sie folgt der Dachneigung und ist ideal bei Neigungen ab 30 Grad. Ideal für Altbauten mit steilen Dächern (35-45 Grad).

- Spitzgaube: Klassisch, mit spitzem Dach. Passt gut zu Fachwerkhäusern oder historischen Gebäuden. Teurer, weil komplexer im Aufbau.

- Flachdachgaube: Nur bei Dächern mit Neigung zwischen 3 und 5 Grad möglich. Muss perfekt entwässert werden - sonst wird es feucht. Selten in Altbauten, aber häufig bei Neubauten mit Flachdach.

- Fertiggaube: Vorfabriziert, wird auf dem Dach montiert. Reduziert die Bauzeit auf 2-3 Tage. Ideal, wenn du schnell und sauber bauen willst. Aber: nur bei einfachen Statiken geeignet.

Wichtig: Die Dachneigung muss mindestens 30 Grad betragen, sonst läuft das Wasser nicht ab - und das Dach wird undicht. Bei weniger als 25 Grad Neigung ist eine Gaube oft gar nicht realisierbar.

Die größten Fehler - und wie du sie vermeidest

Die meisten Probleme entstehen nicht durch schlechte Planung, sondern durch falsche Reihenfolge.

Fehler 1: Statik nach der Genehmigung prüfen. Das ist der häufigste Fehler. Du reichst alles ein, bekommst die Genehmigung - und dann stellt sich heraus: Die Sparren halten nicht. Jetzt musst du alles zurückbauen oder teuer nachrüsten.

Fehler 2: Dämmung vernachlässigen. Der ZVDH sagt: 42 Prozent der geprüften Gauben haben gravierende Wärmebrücken. Das führt zu Kondenswasser, Schimmel und hohen Heizkosten. Die Dämmung muss nahtlos an das Dach anschließen - keine Lücken, keine Übergänge ohne Folie.

Fehler 3: Dachhaut nicht abstimmen. 28 Prozent der Undichtigkeiten entstehen an den Übergängen zwischen Gaube und Dach. Die Dachdeckung muss exakt angepasst werden - mit Übergangsbahnen, Dichtbändern und korrekter Verlegung.

Fehler 4: Nur auf den Preis schauen. Die billigste Firma ist oft die teuerste. Wer nicht mit einem Handwerker arbeitet, der Dachgauben regelmäßig baut, läuft Gefahr, dass die Statik nicht stimmt oder die Dämmung falsch sitzt. Frag nach Referenzen. Schau dir Projekte vor Ort an.

Die Zukunft: Was sich ab 2025 ändert

Die Branche verändert sich schnell. In Bayern wird ab 2025 eine Genehmigungsfreiheit für Dachgauben gelten - ein Modell, das andere Bundesländer vielleicht nachahmen. Das wird den Markt ankurbeln.

Auch technisch geht es voran. Das Fraunhofer-Institut hat 2023 eine digitale Prüfsoftware vorgestellt, die statische Berechnungen um 60 Prozent beschleunigt. Das bedeutet: schnellerer Baubeginn, weniger Papierkram.

Die Kosten werden weiter steigen - nicht nur wegen der Materialien, sondern auch wegen der verschärften Energievorgaben. Ab 2025 könnte der U-Wert auf 0,18 W/(m²K) sinken. Das bedeutet: noch dickerere Dämmung, noch höhere Kosten.

Die gute Nachricht: Der Bedarf wächst. Der Bundesverband Deutscher Fertigbau verzeichnete 2022 ein Wachstum von 12,7 Prozent. 63 Prozent der Projekte sind Altbau-Sanierungen. Das zeigt: Menschen wollen in ihren Häusern bleiben - und sie besser machen.

Was du jetzt tun solltest

Wenn du eine Dachgaube planst, gehe so vor:

- Prüfe die Dachneigung - muss mindestens 30 Grad betragen.

- Bestelle eine statische Prüfung - bevor du irgendetwas einreichst.

- Frage bei deiner Gemeinde nach, ob Genehmigung nötig ist - und was du brauchst.

- Erstelle einen detaillierten Kostenplan mit Puffer (mindestens 20 Prozent).

- Wähle einen Handwerker mit Erfahrung in Dachgauben - nicht nur einen Dachdecker.

- Verlange einen schriftlichen Nachweis für die Dämmung und die Dachabdichtung.

Dachgauben sind kein einfacher Zusatz - sie sind eine tiefgreifende Veränderung deines Hauses. Aber wenn du die Regeln kennst, die Risiken verstehst und die richtigen Schritte machst, wird sie dein größter Wohnraumgewinn.

Brauche ich immer eine Baugenehmigung für eine Dachgaube?

In den meisten Bundesländern ja - aber ab 2025 nicht mehr in Bayern, wenn die Gaube bestimmte Größen- und Abstandsregeln einhält. In anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Hessen ist die Genehmigungspflicht weiterhin streng. Die Entscheidung hängt von der Dachform, der Größe der Gaube und den lokalen Bauvorschriften ab. Immer vorher bei deiner Gemeinde nachfragen.

Wie viel kostet eine Dachgaube wirklich?

Die Kosten liegen zwischen 2.300 und 2.800 Euro pro Quadratmeter. Für eine Standardgaube (1,2 m x 1,8 m) rechnest du mit 9.300 Euro im Jahr 2025. Dazu kommen 350-700 Euro für die Statikprüfung, 500-1.500 Euro für Genehmigungsgebühren und bis zu 380 Euro mehr für die Entsorgung von Altdachmaterial. Insgesamt solltest du mindestens 10.000-12.000 Euro einplanen - und einen Puffer von 15-20 Prozent einrechnen.

Kann ich eine Dachgaube selbst bauen?

Technisch möglich - aber extrem riskant. Die Statik, die Dämmung und die Dachabdichtung erfordern Fachwissen, das ein Laie nicht hat. Außerdem musst du die Baugenehmigung beantragen - und die Behörden prüfen, ob die Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden. Ein Fehler kann zu Schimmel, Undichtigkeiten oder sogar strukturellen Schäden führen. Die meisten Versicherungen zahlen bei Eigenleistungen nicht, wenn die Statik nicht geprüft wurde. Besser: Ein professionelles Team beauftragen.

Welche Dachneigung brauche ich für eine Gaube?

Mindestens 30 Grad. Das ist die Vorgabe für die gängigste Gaubenart, die Schleppgaube. Bei weniger als 25 Grad Neigung ist der Bau oft gar nicht möglich - das Wasser läuft nicht ab, und das Dach wird undicht. Flachdachgauben sind nur bei 3-5 Grad erlaubt, aber sie erfordern eine perfekte Entwässerung und sind teurer in der Ausführung.

Warum ist die Dämmung so wichtig?

Weil Dachgauben extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind - bis zu 80 Grad zwischen Sommer und Winter. Eine schlechte Dämmung führt zu Wärmebrücken, Kondenswasser und Schimmel. Laut ZVDH sind 42 Prozent der geprüften Gauben fehlerhaft gedämmt. Die Dämmung muss nahtlos an das Dach anschließen, mit Dampfbremse und richtigem Übergang. Der U-Wert muss unter 0,20 W/(m²K) liegen - das ist der neue Standard ab 2024.

Angela Francia

Nov 19, 2025 AT 19:02Ich sag nur: Gaube bauen, dann 3 Monate warten, bis die Behörde merkt, dass die Dachneigung 29,8° ist und nicht 30°. 🤦♀️

Leon Xuereb

Nov 20, 2025 AT 22:34Ach ja, klar. Die Statik ist das Wichtigste, aber wer hat schon Zeit, 700 Euro für einen Statiker auszugeben, wenn man doch selber den Dachstuhl mit Holzklammern und Gummibändern verstärken kann? 😅 Ich meine, wenn du schon 10.000 Euro in die Gaube steckst, dann kann man doch auch 200 Euro für eine gute Dämmung ausgeben... oder? Nein, nein, ich verstehe dich. Besser 15.000 Euro für Nachbesserungen ausgeben, als 700 Euro für eine Prüfung. Das ist doch logisch. 🙃

Jerka Vandendael

Nov 21, 2025 AT 22:43Manchmal frag ich mich, warum wir so kompliziert denken 🤔 Wir bauen eine Gaube, um mehr Licht und Raum zu haben… aber dann verlieren wir uns in Statik, Genehmigungen, U-Werten, Nachbarn, Denkmalschutz… und vergessen, warum wir das überhaupt tun. Vielleicht sollte man einfach mal einen Tag machen: kein Papierkram, kein Plan, nur ein bisschen Holz, ein bisschen Licht, und gucken, ob es sich gut anfühlt. 🌞

Oliver Wade

Nov 23, 2025 AT 16:39Wer sagt, dass man eine Gaube braucht? Die echten Freiheitskämpfer bauen keine Gauben. Sie bauen eine Kiste aufs Dach, klettern rauf, schauen runter und sagen: ‚Ich bin der Herr des Daches.‘ Die anderen? Sie zahlen für eine Genehmigung, um sich selbst zu sagen, dass sie etwas getan haben. Tragisch. 🧠

Jan Jageblad

Nov 25, 2025 AT 09:54Ich hab’s letztes Jahr gemacht – und es war der beste Mist, den ich je gebaut hab! 😄 Die Gaube bringt so viel Licht, dass ich morgens nicht mehr den Wecker brauche. Statik? Geprüft. Dämmung? Perfekt. Kosten? Ja, teurer als gedacht – aber jeder Cent war es wert. Wenn ihr’s richtig macht, wird euer Dachgeschoss euer Lieblingsort im Haus. Vertraut mir – ich hab’s erlebt!

Paul O'Sullivan

Nov 26, 2025 AT 14:42Sie schreiben ‚Dachneigung mindestens 30 Grad‘ – aber haben Sie eigentlich mal nachgeprüft, ob das in der DIN 4108-2 steht? Nein? Dann ist das eine falsche Information. Die korrekte Mindestneigung für eine Schleppgaube beträgt 25°, wenn die Dachdeckung entsprechend abgedichtet ist. Sie verbreiten Halbwahrheiten. Und dann erwarten Sie, dass Leute Ihnen vertrauen? 🤬

erwin dado

Nov 26, 2025 AT 22:11Ich hab eine Fertiggaube aufs Dach montieren lassen – 3 Tage Arbeit, kein Staub, kein Chaos. Statik war vorher geprüft, Genehmigung kam in 5 Wochen. Kosten: 11.500€ inkl. allem. Kein Stress. Kein Nachbesserungschaos. Einfach machen. Und dann genießen.

Sonja Schöne

Nov 27, 2025 AT 03:08Gaube ja oder nein? Ich hab mich entschieden: nein. Warum? Weil ich keine Lust hab, 12.000€ für ein Zimmer zu zahlen, das ich nur im Sommer nutze. Einfach. Fertig.

Patrick Bürgler

Nov 27, 2025 AT 05:43Fertiggaube + Statikprüfung + Dämmung nach EnEV 2024 = 10.500€ max. Alles andere ist übertrieben. Und ja – in Bayern ab 2025 keine Genehmigung nötig, wenn unter 1,8m x 2m. Einfach checken, was deine Gemeinde sagt.

Johanne O'Leary

Nov 27, 2025 AT 17:02Oh wow, hier wird ja so viel über Statik geredet… aber hat jemand mal dran gedacht, dass die Leute, die das lesen, vielleicht gar nicht wissen, was ein U-Wert ist? Ich meine, ich hab 3 Jahre lang gedacht, Dämmung ist einfach ‘was zwischen den Wänden’. Dann hab ich mich geärgert, dass ich nicht mehr warm war. Also… vielleicht ein bisschen einfacher erklären? Nicht jeder ist Ingenieur. 🙏

Johanna Martinson

Nov 28, 2025 AT 15:59Ich hab mir die ganze Zeit gesagt: ‚Ich mach das nie.‘ Dann hab ich eine kleine Schleppgaube gebaut – und jetzt sitz ich da morgens mit Kaffee und guck raus. Es ist wie ein Fenster, das nach oben geht. ❤️ Wer’s nicht probiert, verpasst das Beste.

Jens Beyer

Nov 28, 2025 AT 18:56Ach ja, die 15% Kostenüberschreitung… natürlich. Weil ja alle Bauherren nicht lesen können, was in der Einleitung steht. ‚Viele unterschätzen…‘ – und dann wundern sie sich, dass sie 12.000€ ausgeben? Ich hab’s vorher gelesen. Ich hab’s verstanden. Ich hab’s gemacht. Und jetzt hab ich ein Zimmer, das mehr wert ist als mein Auto. Was ist das Problem? 😏

Ingrid Armstrong

Nov 29, 2025 AT 04:30Die Dämmung ist nicht nur ein thermischer Parameter – sie ist ein energetischer Vertrag mit der Zukunft. Ein U-Wert von 0,20 W/(m²K) ist kein Luxus, sondern eine Mindestanforderung für die energetische Integrität der Gebäudehülle. Die Wärmebrücken, die durch inkonsistente Anschlüsse entstehen, führen nicht nur zu erhöhten Heizkosten, sondern auch zu mikrobieller Belastung im Baustoff – ein klassisches Risiko in der Altbausanierung. Investieren Sie in die Dampfbremse. Nicht als Option. Als Pflicht.

Mile Barbiš

Nov 29, 2025 AT 11:39Ich hab mein Dach selber gemacht. Kein Statiker. Kein Genehmigung. Nur mit Hammer und Glück. Jetzt hab ich nen neuen Raum und nen neuen Schimmel. Aber hey – ich bin Deutscher. Ich mach das selbst. Und wenns kaputtgeht? Na und. 😎

Maren E.

Dez 1, 2025 AT 06:17Ich habe mich nach der Lektüre dieses Artikels so tief berührt gefühlt, dass ich Tränen in den Augen hatte. Eine Dachgaube – das ist nicht nur ein bauliches Element, es ist ein Symbol für menschliche Sehnsucht nach Licht, nach Wärme, nach einem Ort, der uns versteht. Und dann kommen die Statiker mit ihren Zahlen, die Behörden mit ihren Formularen, die Handwerker mit ihren Preisen… und ich frage mich: Wird der Mensch jemals wieder in Frieden bauen können? 🌧️💔